糖尿病予備軍とは?

「糖尿病予備軍」とは、今はまだ、糖尿病ではないけれど、このまま放っておくと糖尿病に進んでしまうかもしれない状態のことです

血糖値やヘモグロビンA1cの値が、正常より少し高めで、「グレーゾーン」に入っている人を指します

日本糖尿病学会では、糖尿病予備軍を「境界型」と呼んでいます

糖尿病予備軍は「今すぐ糖尿病と診断されるわけではない」が、「将来糖尿病に進んでしまう危険性が高いグループ」

つまり、糖尿病予備軍は「病気」ではなく、“リスク状態”として早めに生活を見直す必要があるサインだと考えるのが正解です

セルフチェックの方法|意識していて欲しいこと

糖尿病は、はっきりした症状が出にくいのが特徴です

でも、日常のちょっとした変化や習慣に目を向けることで「悪化のサイン」に気づけることがあります

- 最近よく喉が渇く

- 疲れやすく、休んでも回復しにくい

- 昼食後に強い眠気に襲われる

- 空腹時に頭がボーッとして集中できない

- 空腹時にめまいがする

- 傷や口内炎が治りにくい

- トイレが近い

- 夜中に何度も起きる

- ダイエットをしていないのに、体重が減った(やせた)

- 尿に泡立ちが多く見られる(なかなか消えない泡)

- 尿のにおいがいつもより強い/甘いにおいがする

- 両親や兄弟に糖尿病の人がいる

これらは「糖尿病になりつつある」というヒントになります

もちろん、最終的に判断できるのは血液検査だけですが、こうしたサインに早めに気づくことで、生活を見直すきっかけにできます

チェック項目に当てはまるものが多く、気になるのでしたら糖尿病に進行してるの可能性があるので、早めに医師に相談すると安心です

気になるサインがあるからといって、必ずしも糖尿病というわけではありませんが、“早めに気づいて行動できること”が、将来の健康を守る第一歩になります

糖尿病予備軍は血液検査の何でわかるのか?|検査前に知っておきたいこと

中には、まだ検査をしていないという方もいらっしゃるでしょう

ご自身が予備軍かどうかは、健康診断や病院での血液検査で簡単に調べられます

受診するときの伝え方

気になる方は、まずは内科を受診しましょう

受付や診察のときに「糖尿病が気になるので、血液検査をお願いします」と伝えれば大丈夫です

また、他の病気で採血する機会があれば、「糖尿病も気になるので、調べてもらいたいです」と一言添えるのもおすすめです

ここで気をつけたいのは、「糖尿病予備軍が気になるので…」とは言わないこと

間違いではありませんが、「糖尿病予備軍」という病名は存在しません

正しく伝えるなら

-

「糖尿病が心配なので」

-

「糖尿病予備軍ではないか気になるので」

このような言い方が適切です

そして、後日、結果が出たら 以下の項目をチェックしましょう

※ ヘモグロビンA1cだけの場合は、10分くらいで調べてもらえます

| 検査の種類 | 何がわかるか | 正常 |

境界型 (糖尿病予備軍) |

糖尿病 |

|---|---|---|---|---|

|

空腹時血糖値 (FPG) |

朝ごはん前の 血糖値 |

110mg/dL 未満 |

110〜125mg/dL |

126mg/dL 以上 |

|

ヘモグラビンA1c (HbA1c) |

過去1〜2か月の 平均血糖値 |

5.6%未満 (目安) |

6.0〜6.4% | 6.5%以上 |

|

経口ブドウ糖負荷試験 (OGTT 2時間値) |

甘い水を飲んで 2時間後の血糖値 |

140mg/dL 未満 |

140〜199mg/dL |

200mg/dL 以上 |

※ 日本糖尿病学会の基準では、HbA1cが 6.0〜6.4%で境界型(糖尿病予備群)とされており、5.6〜5.9%は診断上は「正常型」ですが、将来糖尿病に進むリスクがやや高い“正常高値”として注意が必要とされている

血液検査の費用は?

気になる費用は

1割負担で 800~1000円

3割負担で 2400~3000円 くらいが相場のようです

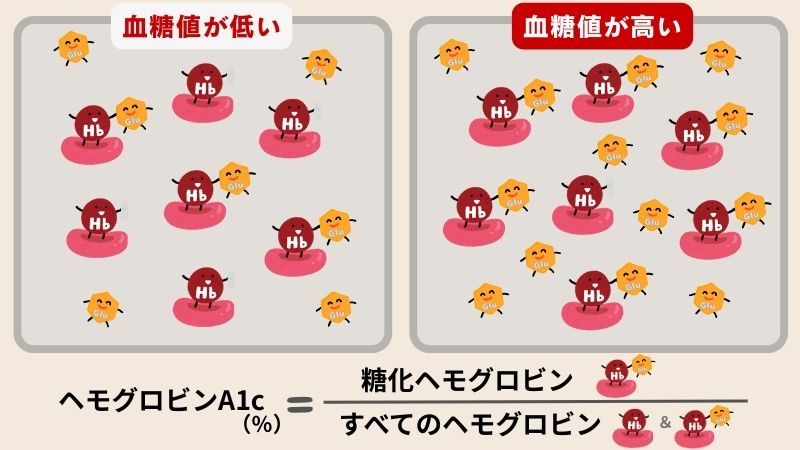

ヘモグロビンA1cとは何なのか?|血糖値との違い

血糖値は「いまこの瞬間の値」を示し、ヘモグロビンA1c(HbA1c) は、ここ1〜2か月の平均的な血糖の状態を表します

食事や体調で変動しやすい血糖値だけでは見えにくい“全体の傾向”を、ヘモグロビンA1cで把握できるのです

グリコアルブミンとは何なのか?

グリコアルブミン(GA)は、ヘモグロビンA1cより短い「2週間くらいの平均的な血糖の状態」を見る検査です

「食後に血糖が急に上がるタイプ(血糖スパイク)」も見つけやすいのが特徴です

ヘモグロビンA1cが「期末テスト」なら、グリコアルブミンは「直近2週間のまとめテスト」、血糖値は「抜き打ちテスト」というイメージです

糖尿病予備軍が糖尿病になるまでには?

糖尿病予備軍(境界型)は「今は糖尿病ではないけれど、このまま放っておくと糖尿病になる可能性が高い状態」です

放置すれば静かに進行していきますが、生活習慣を整えれば進行を防げる可能性が高い、まさに分かれ道の時期です

糖尿病予備軍、実際どれくらいいるの?|実態調査

厚生労働省の「国民健康・栄養調査」では、血液検査の結果から

-

「糖尿病が強く疑われる人」がおよそ1,000万人

-

「糖尿病予備軍」とされる人もおよそ1,000万人

合わせると 約2000万人が存在すると推計されています

これは医師が診断した患者数ではなく、あくまで検査値からの推定数値です

したがって、実際に「糖尿病と診断され治療を受けている人」はこの数字には含まれていません

成人のおよそ5〜6人に1人が糖尿病、もしくはその手前にあるという計算になります

つまり糖尿病予備軍は決して珍しいものではなく、誰にとっても身近な問題だといえます

糖尿病予備軍から糖尿病になるまでの期間は?|発症率は?

研究では、糖尿病予備軍の人が生活を変えないまま過ごすと、毎年およそ5〜10%が糖尿病を発症すると報告されています

この数字を積み重ねると――

-

5年後には約3〜4割

-

10年後には約半分

が糖尿病になる計算になります

一方で、運動や食事などの生活改善をした人では発症率が半分以下に抑えられることが分かっています

糖尿病予備軍は「病気の手前」ではなく、まだ引き返せる最後のチャンスともいえるのです

糖尿病予備軍の初期症状は?|どうやって気づくのか?

糖尿病予備軍の段階では、多くの人に自覚症状はありません

ただし血糖が乱れ始めると、体から小さなサインが出ることがあります

- 喉が渇く:体が水分を欲しがり、尿の回数も増える

- 疲れやすい:糖がうまくエネルギーに使われず、だるさが出る

- 食後の強い眠気:血糖値が急に上がったあと、下がることで脳が働きにくくなる

- 尿の変化:泡立ちが多い、においが強い・甘いにおいがする

- 視力の変化:目がかすむ、ピントが合いにくいと感じる

- 痩せてきた:特にダイエットをしていないのに体重が減る

特に、視力の変化は「糖尿病網膜症」のような合併症を連想しがちですが、予備軍の段階でも血糖値の乱れによって水晶体がむくみ、ピントが合わせにくくなることがあります

また、意外に思われるかもしれませんが、症状が進行してくると、体重が減ってくることもあります

これらは、すでに糖尿病が発症しているサインの可能性が高いため、放置せず早めに受診が必要です

一時的に改善する場合もありますが、放置すれば将来のリスクにつながるため注意が必要です

糖尿病予備軍になる原因は何なのか?

糖尿病予備軍と呼ばれる段階になるには、体に備わった要因(遺伝的要因)と、生活習慣に由来する要因(環境的要因)が絡んでいます

糖尿病予備軍になる前兆は?

糖尿病予備軍は、診断基準で定められているのは 空腹時血糖値・ヘモグロビンA1c・ 経口ブドウ糖負荷試験などの検査値であり、症状そのもので判定することはありません

ただし、日本糖尿病学会の資料や臨床現場では以下のような「気づきやすい前兆」が報告されています

- 食後の強い眠気や集中力低下:血糖が急上昇→急降下する「血糖値スパイク」の影響

- 喉の渇きや尿の増加:軽度の高血糖によって腎臓に負担がかかるため

- 疲れやすさや回復の遅さ:ブドウ糖がエネルギーとして使われにくくなるため

- 視力の変化(かすみ目):血糖の乱れで水晶体がむくみ、一時的にピントが合いにくくなる

これらは「予備軍の診断基準」ではありませんが、生活の中で異変に気づけるシグナルとして意識しておくとよい、と学会資料でも触れられています

糖尿病予備軍になる年齢は?

年齢は糖尿病の最も強いリスク因子のひとつです

厚生労働省の国民健康・栄養調査によれば、

-

-

60代男性の約34%、女性の約27% が「糖尿病または、その予備軍」

-

70歳以上では男性42%、女性37% とさらに増加傾向

-

日本糖尿病学会も「加齢は発症の主要因であり、特に40歳以降からリスクが急増する」と明記しています

つまり「まだ若いから大丈夫」とは言えず、40代以降は誰でもリスク層に入る可能性があるのが現実です

糖尿病予備軍は、どんな人がなりやすい?

日本糖尿病学会「糖尿病診断の指針 2024」や解説資料では、以下のリスク群が示されています

遺伝的要因(変えられない素因)

-

家族に糖尿病の人がいると、予備軍・発症リスクは2倍以上に上がることもあります

-

さらに、低出生体重(2500g未満)で生まれ、成人後に肥満になると発症リスクが高まるという報告があります

環境的要因(生活習慣など、変えられる要因)

-

加齢:年齢を重ねるほど、リスクは確実に上昇する傾向にあります

-

肥満や内臓脂肪の増加:肥満・内臓脂肪型肥満は、特にウエスト周囲径が基準を超える場合(男性85cm以上、女性90cm以上)は危険度が高い

- 高血圧・脂質異常症などの合併:いわゆる「メタボリックシンドローム」は糖尿病発症の温床

-

運動不足・食べ過ぎ:インスリンが効きにくい(インスリン抵抗性)状態になりやすい

-

喫煙・過度の飲酒・高血圧:これらもリスクを高める要因とされています

これらを持つ人は「予備軍→糖尿病」へも進みやすいため、特に生活習慣の改善が重要になります

糖尿病予備軍は 加齢・遺伝・肥満・生活習慣・発育歴 が複雑に絡み合って発症します

症状がなくても

-

40歳を超えた

-

家族に糖尿病がいる

-

内臓脂肪型肥満がある

こうした人は、“糖尿病予備群に近い状態”と考えてと考えて生活改善に取り組むのが望ましい、と日本糖尿病学会は指摘しています

糖尿病予備軍になるのを防ぐには?|改善する方法は?

糖尿病予備軍は治る病気なのか?

日本糖尿病学会によると、糖尿病予備軍は「病気」ではなく、生活習慣の見直しによって元の正常域に戻ることができる状態です

実際、生活改善により症状の進行を防ぎ、血糖値を正常化することは十分可能とされています

国の取り組みでもこの点が強調されており、予備軍を減少させた成功例も報告されています

糖尿病予備軍は生活改善でどうなるのか?

以下の生活習慣の改善が効果的であるとされています

気をつけること

食事・運動を意識し、肥満や高血圧などの状態を改善することで、発症リスクを抑えられます

実際の調査では、健康的な習慣を続けることで、予備軍から脱出できる人が一定割合存在することが報告されています

アルコール

長期・過度の摂取はインスリン分泌を低下させる可能性があり注意が必要です

タバコ

喫煙はインスリン抵抗性を悪化させ、リスクを高めるとされています

運動

運動は血糖コントロール、インスリン感受性、脂質代謝の改善に効果あり

糖尿病治療の三本柱にも位置付けられています

糖尿病予備軍が食べていいものは?|食べてはいけないものは?

日本糖尿病学会「食事療法ガイド」などに基づいた食事の工夫は以下の通りです

良い選択

食物繊維を積極的に摂る:特に水溶性食物繊維はHbA1cと血糖を有意に改善し、インスリン抵抗性も低下させる効果があります(推奨量:1日7.6〜8.3g)

控えたいもの

精製した炭水化物(白米・パスタなど)や間食(甘いお菓子・和洋菓子)は血糖値を急上昇させるため控えめにしましょう

プロテインについて

学会情報は限定的ですが、食事のたんぱく質として「肉・魚・大豆などの質の良いタンパク源をバランスよく取ること」が基本とされています

糖質オフ食品について

さらに、最近は「糖質オフ食品」や「人工甘味料ゼロカロリー飲料」が増えています

日本糖尿病学会の食事療法ガイドラインでは、人工甘味料の利用は「エネルギー摂取を減らす目的での使用は否定されない」としています

しかし、糖尿病予防や体重減少への長期的な効果は十分に証明されていません

また腸内環境や味覚への影響については「今後の研究が必要」とされているため、砂糖の代わりにうまく取り入れる程度にとどめるのが安心です

私自身も「糖質オフ食品」を試そうと、いろいろ調べてみましたが、「糖質オフ」系は おすすめできません

理由は、糖質をオフにするために使用されている「人工甘味料」が、安心・安全ではないからです

私が認識している範囲でですが、「エリスリトール」「ステビア」以外の人工甘味料は使用・摂取を控えた方が賢明です

※ エリスリトールとステビアは天然由来の甘味料ですが、エリスリトールは腎臓に疾患のある方は、摂取量に細心の注意を払ってください

人工甘味料の注意点と国際機関の見解

糖質オフ食品やゼロカロリー飲料でよく使われる人工甘味料には、いくつか種類があります

血糖値を上げにくい利点がある一方で、長期的な安全性については十分に分かっていないとされています

アスパルテーム

国際がん研究機関(IARC)は「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」と分類(2023年)しました

一方、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)は「通常の摂取量であれば安全」とも評価しています

フェニルケトン尿症の方は代謝できないため摂取を避ける必要があります

スクラロース

人工甘味料の中でも広く使われていますが、腸内環境や代謝への影響については研究段階です

高温での加熱調理には適さないとされ、食品メーカーも注意表示をしています

長期的な影響については「結論は出ていない」というのが現状です

アセスルファムカリウム(アセスルファムK)

WHOが2023年の提言で「長期的な体重管理や生活習慣病予防のためには推奨できない」とした人工甘味料のひとつです

即時的な毒性は低いとされていますが、長期的な影響はまだ十分に解明されていません

サッカリン

古くから使われている甘味料です

一時期は発がん性の懸念があり規制された国もありましたが、その後は安全性が再評価され、多くの国で使用可能になっています

ただし「長期摂取の影響については議論が残る」とされています

WHOの提言と背景

WHOは2023年に「減量や生活習慣病の予防を目的とした人工甘味料の利用は推奨しない」と提言しました

これは

- 長期的な体重管理や糖尿病予防に有効であるという十分な証拠がない

- 一部の人工甘味料(例:アスパルテーム)について発がん性の可能性が国際機関から指摘されている

といった理由によるものです

まとめ|人工甘味料について

人工甘味料は「砂糖より血糖値を上げにくい」というメリットがありますが、万能ではなく、長期的な安全性は完全には分かっていないのが現実です

日本糖尿病学会も「人工甘味料の利用はエネルギー摂取を減らす目的であれば否定されない」「否定はしないが、過度に依存すべきではない」としており、“補助的に使う”程度にとどめ、基本は自然な食材から栄養を取ることが大切という立場です

一方、WHOは「体重管理や病気予防のために人工甘味料に頼ることは推奨しない」と発表しています

両者に共通するのは、人工甘味料は“砂糖の完全な代わり”ではなく、補助的に取り入れるのが安全だという点です

人工甘味料の代わりに、砂糖の摂取量を減らすか、エリスリトール、ステビアなどの天然由来の甘味料などを使用している、人工甘味料不使用の製品を選ぶことが推奨されます

実際にスーパーやコンビニの「糖質オフ商品」の原材料表示を見てみると、多くの商品に人工甘味料が使われています

「エリスリトール」や「ステビア」といった天然由来の甘味料が使われている商品はむしろ少数派です

理由はシンプルで、人工甘味料は大量に安価に作れるため、食品メーカーにとってコスト面で有利だからです

一方で、WHOや各国の研究機関が「長期的な安全性には不確実性が残る」と指摘しているのも事実です

大切なのは「人工甘味料が良いか悪いか」だけの議論ではなく、自分がどこまでのリスクを受け入れて、その代わりに利便性を得るのかという視点ではないでしょうか

私自身、人工甘味料について厳密に管理しているわけではありません

例えばおやつを買う時、「原材料を見て、それでも食べたいか?」と自分に問いかけます

そして、それでも食べたいと思った時は食べます

無理に我慢するよりも、納得して選ぶ方が精神的にも続けやすいと考えているからです

人工甘味料に対して「良い・悪い」だけで判断するのではなく、自分なりの安全基準を持つことが大切だと思います

私が実際にお客様から相談を受けた時には、例えば自宅で使う砂糖を「ラカン〇」や「エリスリトール」に置き換えてみることをおすすめしています

「確かにコクはなくなりますが、慣れてくるとあっさりした味わいも悪くないですよ」とお伝えしています

その意見を採用するかしないかは、ご自身の判断にお任せします(本人が納得できるのがいちばんです)

ここで一つ、内緒の話

病院などで推奨される甘味料でも、絶対に安全と言い切れるわけではありません

商品名は伏せますが、いま使っている甘味料を一度ご自身で調べてみてください

検索窓に

「〇〇〇 安全性」/「〇〇〇 危険性」/「〇〇〇 JECFA」/「〇〇〇 IARC」/「〇〇〇 厚生労働省」

などを入れて、一次情報(公的機関・学会・規制当局の資料)を優先して確認するのがおすすめです

企業の資料は利点が中心になりがちで、公的機関や学会の資料はメリットとリスクの両面が記載されることが多いからです

なぜ、美容師である私(酸素あびるちゃん)が糖尿病について詳しいのか?は

最後までお読みいただきありがとうございました

感想や、ご質問がありましたら問い合わせの方からお気軽にご連絡ください